子供の頃のお正月の楽しみといえば!

そう、「お年玉」ですよね。

しかし大人になって初めて分かる、あげる立場の辛さ…

世間ではこどもが何歳からお年玉をあげ始めるのでしょう?

またその相場は?

何歳まであげるもの?

そんなお年玉の疑問をサクッと解決致します♪

お年玉の相場は?

ではまずはお年玉の相場からです。

小学生(低学年) 1,000円

小学生(高学年) 3,000円

中学生 3,000~5,000円

高校生 5,000円

大学生 1万円

お年玉を高校生までと考えている場合は

小学生まで 1,000円

小学生 3,000円

中学生 5,000円

高校生 1万円

と言った具合です。

何歳からあげ始めるかは様々ですが、例えば3歳の子に現金をあげても…なのでお菓子やおもちゃをあげて、現金は小学生になってからという人が多いです。

時代や地域、家庭によって差はありますが、多くの家庭では大体上記金額を目安にお年玉の金額を設定しています。

私は社会人ですが幸いにも(?)まだあげる対象者がいないのでお年玉をあげたことがありません。

お年玉って、子供の頃は良いけど大人になったらなんて厄介なものなんだと思ったよと言っている人も身近にいますが、実際にあげる立場になったら自分もそう思うだろうと既に感じています。

ここ最近はお年玉の相場も上がってきていて、小学生に1万円なんて話も耳にしたりします。

いつかその日が来てしまったなら。私はこうやってお年玉をあげよう!と考えている方法があります。

それは、年齢×100円をあげていくということ。

3歳なら300円。

10歳なら1,000円。

15歳なら1,500円です。

一般的な相場から言うと、安いですね。

でも自分の中で明確なルールが出来るので無駄に悩まずに済みます。

小学生だから…中学生になったから…と。

それに子供の親にもそう公言しておけば、じゃぁ今年は○○円だなって明確にわかります。

もしそれで子供がほかと比べて「ケチ」とか言ってきたら、もうあげません。笑 貰えることのありがたさを感じられる子じゃないとあげる気がしないですもの。

各々親戚間での決め事があったり暗黙のルール的なものがあったりするので一概には当てはまらないでしょうが、私は年齢×100円でいこうと決めています。

それならその子の年齢も覚えられるし、たとえ1年に1回しか会えなかったとしても成長が感じられるし話題のきっかけにもなりますしね。

もしあなたがこれからお年玉をあげていこう、という立場であるなら、良かったら年齢×100円、ぜひご一緒にいかがですか?^^♪

お年玉はいつまであげる?

お年玉を何歳まであげるかは、大きく3つのパターンがあります。

・高校生いっぱい

・18歳まで

・学生の間まで

まずは「高校生まではあげる」というパターン。

あげるのは高校生まで、卒業したらあげない。

高校を卒業すると実家から出る場合も多く自立の一歩となるのでお小遣いのお年玉は不要ということですね。

また働ける年齢にもなるのであげる必要はないとの考えでもあります。

次が「18歳まで」というパターン。

現在は18歳が成人年齢で大人の仲間入りとなっているので、後は社会人であろうが大学生であろうが関係ない、という考えです。

18歳は成人のお祝いとしてお年玉をあげて、お年玉はこれでおしまい。

とてもわかり易い区切りですね。

そして3つめは「学校に通っている間だけ」のパターンです。

専門学校や大学など学校に通っている間はあげるけど就職したらお年玉はあげない、ということですね。

学校を卒業して就職、自分でお金を稼ぐ社会人なんだからあげる必要はないという考えです。

ただこの場合はちょっと曖昧になりやすくて、例えば親戚同士の子供でも、短大と4年制大だと卒業までに差が出てしまったり留年したり大学院に進んだりしたりと変動幅が出やすいので、そうなると親戚間で不満みたいなものが出やすくなりやすい考え方ではあります。

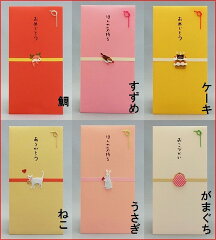

▼筒状になった変化球なお年玉ぽち袋◎

以上、大きく見てお年玉をいつまであげるのかにはこの3つのパターンがありますが、長くても就職したらもうお年玉は「卒業」という考えが大半です。社会人になれば寧ろあげる立場になりますよね。

ただ、何歳になってももらえるなら嬉しいと思いますよね^^;現金なもので。

とは言ってもそれぞれ家庭の事情はあって、お年玉は一度も貰ったことがないという人もいれば人からタダで金銭を貰うことに抵抗を感じる人もいます。そういう人にとってはお年玉は欲しいものという感覚がないのであげようという考えにも至りにくいことがあります。

それに、言ってしまえば現代のお年玉とは親戚同士、大人同士の付き合いでのやりとりです。

それは子供というよりは親(大人)がメインの考え方です。

なので子供が社会人になればもうお年玉はあげないというのが一般的ではありますが、親戚間などで決め事や暗黙のルールなどある場合もあるので、その場合は自分の考えを伝えつつ大人同士で話し合って決めるのが良いですね。

[quads id=1]お年玉の意味や由来、お金以外のお年玉はあり?

お年玉は、元々は年神様に奉納された鏡餅を参拝者に分け与えた神事からきているといわれています。

お年玉の「たま」とは「たましい」の意で、歳神様の魂をいただくということです。

昔のお年玉の対象はお金ではなくお餅でした。

お正月に飾る鏡餅、鏡餅は名前の通り元々鏡を形どったもので魂を映すものです。

即ち「魂=玉」。

年神様の玉ということから「年玉」、神様のお下がり物だから御を付けて「御年玉」と呼ばれ、これを賜った家長が家族に砕いて分け与えたのが「お年玉」のかたちとなっています。

お供え物のお餅には神様の魂が宿り、それを頂くことで気や力を貰って新たな一年を無事過ごしましょう、という訳ですね。

現代では「お年玉=大人達から子供達へのお小遣い」という意味になっていて現金が主流です。

とは言え、現金じゃないものをお年玉にしている人はいます。

昔のように食べ物や品物であげていたり、図書カードは親にも喜ばれるお年玉です。

現金だと家庭によっては親に貯金されるけれど図書カードなら好きな本やマンガを買うことが叶います。親もゲームソフトになるなら、マンガなら許すというのが多かったりします。勉強にも図書カードは役立ちますからね。

またちょっと変わり種としてはスクラッチというのもアリです。

スクラッチなら安く買えてもし当たればそれなりの金額になります。

現金をそのまま渡すよりは束の間の夢を見られるというエンターテイメント要素があって子供に楽しんでもらえるお年玉にもなります。

ただこれでギャンブル路線に走られてしまっては困るので、事前に大人同士で話をしてからにした方が無難ではありますね。

[quads id=1]お年玉は何歳まであげる?相場や意味は? まとめ

ということで、お年玉は高校生いっぱいか、長くても社会人になるまであげる場合が多いです。

昔のお年玉は歳神様からの賜り物でお餅など品物でしたが、現代では大人から子供へのお小遣いという位置づけになっています。

そしてそれは子供よりも大人の付き合いでやりとりされるものです。

年末年始は何かと入り用であげる対象の子が多いとお金の工面も大変になります。

一般的な相場はありますが、親戚間や夫婦間、大人同士で話し合って決めてやり取りをするのが波風も立たず安心な付き合いを出来る方法ですから、自分の意見を提示しつつ相手の意見も聞いて金額を決めるのが良い方法ですね^^

【関連記事はこちらから♪】

→ 正月飾りはいつからいつまで飾る?使い回しはして良い?処分方法は?

→ 大掃除の順番とコツ。大掃除の効率の良い手順は?

→ 年越しそばはいつ食べるのが正しい?時間と食べる理由、由来と意味。

コメント